佐渡谷重信(1932—2019)早年毕业于早稻田大学,后赴美国西密歇根大学、耶鲁大学深造,专攻美国文学、比较文学、日本近代文学等。佐渡谷《美国精神与日本文明》的初版和再版,可以说都处于历史的转折时刻。初版是作为“潮新书”的一种于1976年面世的,时值美国建国二百周年。然而,由于越战的创伤,美国人无心庆祝。再加上日本经济的冲击,美国的影响力严重下滑;美日经济摩擦不断,两国关系火药味颇浓。再版是以“讲谈社学术文库”的形式于1990年付梓的,此前一年东欧剧变,此后一年苏联解体,而美日关系依旧扑朔迷离。据新版前言可知,旧版最后一章“回归美国精神的原点”被推倒重写,改题为“对二十一世纪日美关系的展望”,站在时代的关口对包括日美关系在内的诸多问题提出了自己的尊龙凯时ag旗舰的解决方案,这成为本书的一大看点。三十多年后,阅读这个不足三百页的文库本,不禁叫人感慨连连。

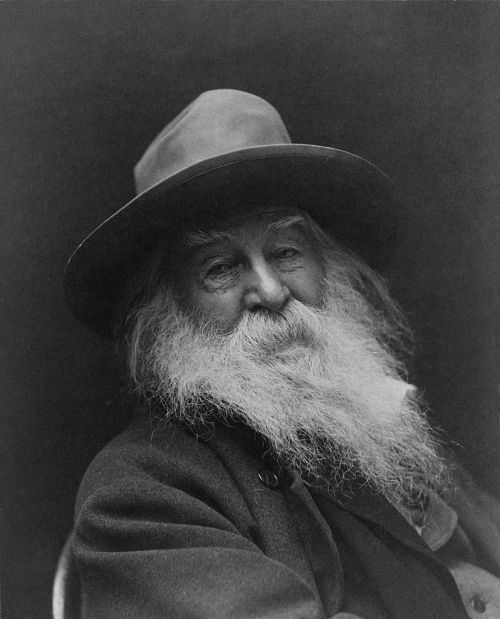

本书主体由五章构成,分别是第一章“总论——回溯日美思想系谱”,第二章“自由思想的逻辑”,第三章“自立思想的确立”,第四章“民主主义思想的原理”,第五章“实用主义的抬头”,外加上面提到的终章。看这个目录,读者可能会认为本书主要讨论美国的思想家、政治家与日本之间千丝万缕的瓜葛——其实,书中虽牵涉本杰明·富兰克林、托马斯·杰弗逊等大名鼎鼎的人物,但重点是拉尔夫·沃尔多·爱默生(1803—1882)、亨利·戴维·梭罗(1817—1862)、沃尔特·惠特曼(1819—1892)——由于这三位在美国文学史上占有重要的地位,在此姑且称作“美国早期三大文豪”。

《美国精神与日本文明》

本书是面向普通读者的,铺叙了不少美国史的内容,一般读者对此耳熟能详,这里就略过了。在笔者看来,本书最精彩的地方是以三大文豪为代表的美国精神在近代日本的“受容”,这也是其学术贡献所在。因本书尚无中译本,在此就对这三位文豪的日本影响作比较详细的介绍,于读者或有裨益。

不谈爱默生,无从理解近代日本

爱默生对印度佛教和中国思想都颇为关心,相比之下,则很少提及日本。作者认为,爱默生对日本的认知大概就是佩里(逼迫日本打开门户的美国海军将领)《日本远征记》那个程度。明治三年(1870),森有礼作为日本第一位驻美公使到华盛顿赴任,翌年岩仓具视一行为修改江户时期签订的条约而访美,他去了华盛顿之后,下一站是波士顿(爱默生就生于波士顿)。波士顿为岩仓一行举行欢迎会,爱默生在欢迎会上作了关于日本和武士道的演讲。

虽然爱默生对日本所知甚少,但就日本的近代化而言,爱默生的影响却是无远弗届,不可估量。作者甚至说,倘若不谈及爱默生,就难以理解日本近代思想。

拉尔夫·沃尔多·爱默生

爱默生对日本的影响,可以分领域稍作解说(当然这种划分并不严格,纯粹是为了方便阅读)。一是教育界。与森有礼一同渡美、就读于阿默斯特学院的神田乃武据说曾听过爱默生的讲演,另一位与森同行的外山正一(1848—1900)就读于密歇根大学,于明治九年(1876)回到日本,很快在东京开成学校(后来的东京大学)执教。据外山正一的学生三宅雪岭回忆,其时外山的英文译读课上就以爱默生的《论文集》作教材。明治十六年(1883),外山从爱默生的《社会与孤独》一书中选取《文明、艺术、雄辩、图书》的英文原文在课堂上使用。作者强调,在明治的思想启蒙期,外山在课堂上讲解爱默生的著述,特别注重的是与时代氛围相应的内容,其结果是明治二十三年(1890)佐藤重纪将爱默生的《论文明》翻译出版,为日本的文明开化贡献了一臂之力。除了外山,神田乃武(1857—1923)归国后,在第一高等学校、大学预科、文科大学等机构任教,借助爱默生的《论自然》向学生传播“文明”“自信”“友情”“艺术”等概念。

二是思想界。以中村正直(1832—1891)为代表。他是明治时期与福泽谕吉并驾齐驱的思想家。中村翻译的《西国立志编》(又名《自助论》)销售达百万册以上,与福泽谕吉的《劝学篇》并列为明治时期的两大常销书。在明治二十年代的日本社会,福泽的实学主义和中村的精神主义(精神至上论)是当时的两大主流思想。福泽谕吉创办的庆应义塾弥漫着向欧美学习的自由风气,而中村正直创办的同人社(讲授英学,与庆应、攻玉社并称三大义塾)则实施以伦理道德优先的教育方针。中村原先是儒学学者,留学英国后,将儒学与基督教的博爱相结合,在日本提倡新的精神主义。爱默生是在基督教的环境下成长的,而他又吸收了印度佛教、中国思想,期望在美国树立起新的精神主义。这样一来,中村对爱默生敬爱有加,也就不难理解了。同人社的塾训就采用了爱默生《论报偿》中的思想,中村的《敬天爱人说》对爱默生的德育思想也是称颂备至。

三是文学界。中村正直在同人社的学生严本善治(1863—1942)是近代日本的女子教育家、评论家,他根据基督教的教义,主张女子应以成为贤妻良母为理想。严本善治参与编辑的《女学杂志》就以上述道德指针为方向,继续借重中村正直的精神至上论。这份杂志在明治二十一年(1888)刊出《无名英雄死于家中(上)》一文,对爱默生作了介绍,并将其《个别与全体》(each and all)译成日文,一时颇为引人瞩目。北村透谷(1868—1894)于去世前夕的1892年在《女学杂志》上发表了《厌世诗家与女性》一文,由此登上文坛。这篇文章借鉴了爱默生的《论恋爱》,讴歌了爱情的纯粹。“恋爱是人世的秘钥,……抽去恋爱,人生将索然无味。”或许是这种浪漫主义情调的影响,透谷主张宇宙精神与人的精神合一,在这方面他显然受到了爱默生的感化。在明治二十七年(1894),亦即他去世那一年,透谷应德富苏峰之邀评论《爱默生》。在透谷看来,爱默生具有王阳明的思辨、陶渊明的幽寂,在“知”与“行”之间追寻着自己的足迹。然而,透谷本人却厌恶“知”,蔑视“行”,陷入了追问自己的痛苦。透谷的这种“苦闷”大约反映了一批明治知识人的心绪。除了透谷在精神上与爱默生颇有相契之感外,文学界的岛崎藤村、平田秃木、户川秋骨等人与爱默生也有很深的缘分。其中,秋骨在明治末期译出了《爱默生论文集》,此后又和秃木合作,于大正二年(1913)完成了八卷本《爱默生全集》的日译工作。

德富苏峰

四是新闻界。德富苏峰(1863—1957)是日本明治到昭和时期重要的新闻记者、思想家。他创立了民友社,创办了《国民之友》《国民新闻》等影响深广的媒体,集结了坪内逍遥、二叶亭四迷、森鸥外、内村鉴三、森田思轩、高桥五郎、山路爱山等知名作者,代表了当时日本的知识水准。德富苏峰本人对爱默生、卡莱尔、麦考莱、卢梭、雨果、狄更斯等外国思想家和文学家颇为熟稔,常常引用他们的箴言,成为近代日本欧化主义的先锋。在明治二十年代前期,苏峰被誉为“日本的爱默生”。其中,他借用爱默生的思想,为日本新文学、新诗人的诞生鼓与呼。明治二十三年(1890),他为佐藤重纪翻译的《论文明》作序,在序文中称赞爱默生的思想是“披沙拣金”。明治三十年,苏峰到美国马萨诸塞州康科特访问,参拜了爱默生的墓地,老友送给他一册《爱默生书简》,四年后民友社社员将之译成日文出版,书名为《惠磨逊书简》(惠磨逊即爱默生)。苏峰为日译本写了一篇《惠磨逊》,对爱默生的《论报偿》推崇备至,并强调不仅要学习爱默生的伦理道德,更要学习他的生活智慧。

五是史学界。以山路爱山(1865—1917)为代表。如果说北村透谷向爱默生学习“精神”,那么,山路爱山向爱默生学习“历史观”。《爱山史论》序文写道,“我在史学上的信仰与爱默生相类。人心惟一。以此心造史,以此心读史。”正是在“人心惟一”的信念的支持下,爱山完成了《支那思想史》这篇论文。该文提及陆象山和王阳明,爱山认为陆九渊的“宇宙便是吾心”与爱默生的“我身在万有,万有系我身”有异曲同工之妙。至于王阳明,他就像爱默生所说的那样,“心中自有罗盘”,精神里蕴藏着分辨是非的能力,因此可以掌握“天理”。职是之故,爱山褒扬王阳明是“良心的全能论者”。爱默生倾倒于中国思想,爱山也认为中国思想滋养丰厚,可学之处甚多。另外,民友社一派的竹越三叉也是知名的史论家,他的历史观也颇受爱默生的影响。

六是宗教界。实际上,明治二十年代的“爱默生热”与基督教在日本的兴起有关。中村正直、严本善治、德富苏峰、北村透谷、高桥五郎、山路爱山、国木田独步等都是基督教的信徒。不过,近代日本的基督教也有派别之分,植村正久(1858—1925)是正统派的代表,他主张“日本需要独立的基督教,而独立的基督教需要独立的教会”,与内村鉴三的无教会论相对峙。植村正久受爱默生“超灵”论的影响,对日俄战争后日本的帝国主义展开批判。而内村鉴三(1861—1930)以爱默生、惠特曼的自由思想作为自己一生的信念。与中村正直以深厚的儒学修养来把握爱默生思想不同,内村鉴三主要以日本传统的思想来亲近爱默生。鉴三认为,应守着武士的魂魄走向基督信仰,日莲上人(1222—1282)的本能与爱默生的思想是同质的。1838年爱默生受邀在哈佛大学神学院作毕业典礼致辞,由于他思想锐敏,措辞犀利,遂被谴责为一名无神论者,此后他被列入“黑名单”,再未受邀到哈佛演讲。在内村鉴三笔下,爱默生在美国各地讲演,不及日莲在伊豆、佐渡等地被流放那样严苛。但爱默生超越精神上的痛苦坚持自我,在某种意义上就像“殉教者”一样。勇于改革、追求精神独立的爱默生,与为了实现真理而奋战的日莲确有相似之处。日莲晚年过着闲寂的生活,而爱默生并不是宗教活动家,他始终致力于个人的觉醒,就像《法华经》所开示的那样,以真理(法)、人格(佛)、人间(菩萨)导向“宇宙统一的真理”“永恒的人格的生命”“现实的人间的活动”。显然,内村鉴三是通过日莲来体会爱默生的思想的。

附带一提,明治五年(1872)森有礼草就的《日本的宗教自由》一文是近代日本重要的思想文献。森有礼期望日本早日实现宗教自由。而这大约是爱默生介入日本思想的嚆矢。

在大正、昭和时期,虽然仍有人阅读乃至痴迷于爱默生,但随着帝国日本加强思想统制,国家主义势力抬头,爱默生的伦理、道德和精神逐渐被遗忘,最终沦为“过去的思想家”。

梭罗:亲近自然,反抗强权

提起梭罗,很多读者的第一反应恐怕是他的《瓦尔登湖》。的确,《瓦尔登湖》堪称梭罗最具影响力的作品。它代表了一种生活方式,宗教的、禁欲的、与自然和谐共存的生活实践。这种自然观和简素的生活是梭罗的魅力之一,另外一点是他的《论公民的不服从》所反映的抵抗的精神。梭罗的独特之处,很大程度上就在于他将这两个看似矛盾的方向打通了,联接为一体。

作者指出,明治时期的日本人接触到梭罗的作品,对此产生共鸣、啧啧赞叹,基本上是明治三十年(1897)以后的事了。据分析,大正时期的知识人较为关注《论公民的不服从》,而明治时期则更欣赏梭罗的自然观和简朴生活的美。

亨利·戴维·梭罗

梭罗在日本初次亮相,是石川黍山在《庚寅新志》上连载的《美国文学史》,不过他对梭罗评价甚低。此后,梭罗的名字在日本的人名辞典、杂志、图书上出现,但并不怎么为人关注。梭罗真正引起知识人的兴趣,大概要从内村鉴三说起。鉴三原本是专攻鱼类学、植物学的学者,他偶然从朋友处获赠一册《瓦尔登湖》,结果这成为他明治三十二年(1899)的暑期读物,读后颇感震撼——梭罗是“非凡的天然诗人,他观察的深刻程度,倘若不曾读过他的书,则根本上无从知晓”,而且他的文体“犹如卡莱尔的文章,气势雄浑”。对内村鉴三来说,明治三十年代后期,他从爱默生转向惠特曼,其间遇到梭罗,为他从支持日清战争(甲午战争)到反对日俄战争的转变埋下了伏笔。

小山东助(1879—1919)和内崎作三郎(1877—1947)都出生于日本东北的宫城县,都曾担任众议院议员。小山在东京大学求学时,研究对象是张横渠,早年曾是好战主义者。接触到梭罗后,他击节叹赏,认为梭罗作为一名理想主义者,充溢着生命力。“自然在等着我,初恋在等着我,去爱吧,行动吧,而后是悠悠长眠。”小山为梭罗所倾倒,由此可见一斑。内崎作三郎则倾心于爱默生、梭罗和路易莎·奥尔科特(19世纪美国小说家,代表作有《小妇人》——日译作《若草物语》)。在内崎看来,爱默生犹如一颗“巨大的行星”,光辉灿烂,而梭罗和奥尔科特就像“两颗卫星”。其中,梭罗与其被称作“自然诗人”,毋宁说他是一位“解放者”。

值得留意的是,这一时期梭罗那种简朴的生活方式受到一些知识人的关注和仿效。在美国,查尔斯·瓦格纳出版了《简易生活》(simple life),日本后来则出现了同名杂志。苏格兰有一位詹姆斯·默多克(1856—1921),他在日本和澳大利亚担任教师,其中他曾在东京帝国大学执教,夏目漱石就是他的学生。默多克于明治二十一年(1888)来到日本,他先是在大分县中津中学任教,而后在几所高中执掌教鞭,始终崇拜爱默生和梭罗。默多克晚年辞去教职,在鹿儿岛晴耕雨读,过着梭罗式的优哉游哉的生活。明治四十四年(1911),水岛耕一郎翻译的《森林生活》(即《瓦尔登湖》)出版。水岛在学生时代曾向默多克学习,自然也醉心于梭罗式的生活,被朋友称作“日本的梭罗”。

此后,西川光二郎于明治四十五年(1912)出版了《梭罗言行录》,堀井梁步于昭和十年(1935)出版了《“野人”梭罗》。跟爱默生在日本的遭遇一样,梭罗终究未能引起很大的反响。实际上,堀井梁步就是一位被埋没的梭罗主义者。梁步曾到英国、美国留学,在经历了一系列挫折后,他关于梭罗的传记在杂志上连载,却乏人问津,知音寥寥。

惠特曼:诗歌与民主主义的力量

从本书的结构上看,爱默生和梭罗的主体内容都放在第三章“自立思想的确立”,而惠特曼主要放在第四章“民主主义思想的原理”。不过,在讲述惠特曼之前,作者介绍了杰弗逊的政治思想、林肯的政治抉择(民主主义、奴隶制与国家统一之间的纠葛),以及梭罗《论公民的不服从》的思想意义。惠特曼极力称赞梭罗的伟大,认为“梭罗是令人难以捉摸的怪才。……梭罗并不像爱默生那样具有人格魅力,但他身上自有一股力量。就此而言,我们颇有相似之处”。作者认为,正是在梭罗那种“代表一种剧变的力量”的刺激下,惠特曼的民主主义思想在《草叶集》中开花结果。

沃尔特·惠特曼

大概由于惠特曼的诗歌世界充满了印度佛教和东洋思想的元素,美国社会最初对《草叶集》反响平平。像亨利·朗费罗等人都对《草叶集》嗤之以鼻,认为惠特曼这些猥亵的东西应该投入壁炉,波士顿市甚至禁止销售该书(1882年)。然而,爱默生对《草叶集》给予了极高的评价,对惠特曼而言这是极大的鼓励:“我认为《草叶集》显示出惊人的才华和价值。这是献给美国的机敏而睿智的礼物,对于你自由而勇敢的思想,我极感快慰。”不仅如此,爱默生在写给卡莱尔的信中也说,“《草叶集》是一个美国式的怪物,它有着让人惊恐的眼睛和水牛般的力量。”梭罗对《草叶集》也格外欣赏,并特意拜访惠特曼,向后者请教有关东洋思想的问题。

然而,惠特曼晚境凄凉,1885年只有区区42美元的版税收入,据说他不得不挨家挨户乞讨。马克·吐温等人获知这个情形后,发起了募捐活动。七年后,惠特曼告别人世。同年(1892),夏目漱石撰文介绍惠特曼的平等精神。

作者指出,明治时期的知识人提及惠特曼是比较晚的。首先在课堂上介绍惠特曼的,大约是坪内逍遥(1859—1935)。坪内逍遥是剧作家,明治二十二、三年(1889、1890),他在东京专门学校(后来的早稻田大学)讲授“比较文学”时谈及惠特曼的自由精神。大体在同一时期,威廉·利斯科姆(william shields liscomb)在庆应义塾讲授美国文学史时似乎也提到爱默生、梭罗和惠特曼。稍后,石川黍山在利斯科姆的讲义的基础上写成《美国文学史》,其中就有惠特曼的小传。其后,东大英文专业的学生夏目金之助(漱石)在《哲学杂志》上发表了《文坛上平等主义的代表沃尔特·惠特曼的诗》一文。夏目这篇文章参考了都柏林大学教授的论文《民主主义的诗——沃尔特·惠特曼》。另外,坪内逍遥的学生金子马治也曾撰文介绍惠特曼。

不过,作者认为,夏目漱石、金子马治还是停留在介绍的层次,并未能真正领会惠特曼的精神。直到高山林次郎(樗牛)和内村鉴三的出现,这种局面才发生改变。高山樗牛(1871—1902)在明治三十年代末期留意到惠特曼,对后者“救济者”的灵魂颇有同感。高山这样写道:“十九世纪的文明是自杀的文明,是挖掘自己坟墓的文明……惠特曼以振衰起敝为己任,是一名真正的救济者。”内村鉴三大体也是在明治三十年代接触到惠特曼的。在惠特曼的诗中,鉴三发现了真正的灵魂、道德和上帝的关爱,由此深受震动。然而,当时加州发生了排日运动,惠特曼的理想在美国本土遭到了破坏。这也使鉴三陷入了人生与信仰的彷徨。

此外,内村鉴三的弟子有岛武郎(1878—1923)在留美期间与一位律师同居,那位律师在朗诵惠特曼的《我自己的歌》《追忆林肯总统》之际泪流满面,武郎亦不禁为之动容。回到日本后,武郎于大正二年发表了《惠特曼的一个侧面》《草叶集——有关惠特曼的考察》等文。据此可知,武郎沉浸于惠特曼的世界,产生了强烈的共鸣。大正八年(1919),武郎在同志社大学、在轻井泽谈惠特曼,表示要燃烧整个生命,在爱情中发挥自由和个性。随后,他断断续续将惠特曼的诗篇译出。

有岛武郎是白桦派的代表,而同一时期的日本文坛还有民众诗派,白鸟省吾、富田碎花就属于民众诗派,他们也倾心于惠特曼。大正八年是惠特曼诞辰一百周年,《早稻田文学》《劳动文学》《柏桦》等刊物都推出了纪念号,白鸟译的《惠特曼诗集》、富田译的《草叶集》第一卷出版。在诗坛主流之外的千家元麿甚至比民众诗派更加痴迷惠特曼。此外,昭和时期仍有知识人赞美惠特曼。

然而,如所周知,近代日本尽管出现了所谓“大正民主”,到头来还是不敌国家主义、军国主义的狂潮。民主主义遭弹压,英语老师哪怕提及“博爱”两个字也会被免职。所以,虽然惠特曼在日本不乏欣赏者,但终究局限于文艺界的小圈子,而无法将他的思想传播开来。

无可奈何花落去

就作者的写作意图而言,第五章“实用主义的抬头”其实是为爱默生、梭罗和惠特曼的思想命运画上休止符。

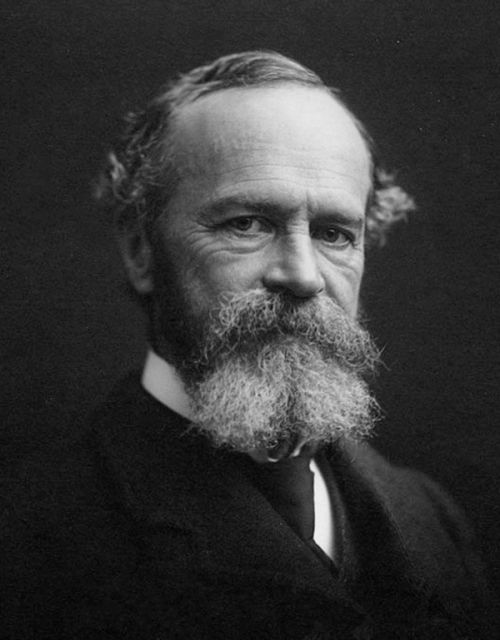

作者认为,惠特曼的民主主义是基于自身经验而产生的精神至上论,在某种意义上其背后渗透着威廉·詹姆士(1842—1910)的政治思想。詹姆士的哲学重视观念和情绪,在道德上颇有启迪意义。詹姆士是彻底的经验主义者,特别“务实”,所以他的“多尊龙凯时ag旗舰”的哲学并不像爱默生那样强调宇宙存在绝对的“一”。在作者看来,詹姆士的实践哲学在政界影响了西奥多·罗斯福总统,在教育界影响了约翰·杜威,因此美国的思想生态发生了巨变。西奥多·罗斯福在政治上强调大国均势,想方设法削弱德国和日本的军事实力,因此他身上丧失了爱默生、惠特曼的道德精神,忽视了作为人的本质的正义感。对于杜威的工具主义,作者也展开了猛烈的批判。作者认为,杜威的思想反映了美国式的无知、粗野,他的思考看上去颇为勇敢,然而一旦犯错就会造成难以弥补的恶果。

威廉·詹姆士

实际上,虽然书中没有明说,但从字里行间可以捕捉到:由于物质主义、机械文明的冲击,以爱默生等人为代表的美国精神到十九世纪末已丧失活力。而日本从明治维新、“大正民主”最终走向战败,物质主义、帝国主义正是罪魁祸首。

最后,作者强调,在观察美国精神时,有必要回到杰弗逊,探索合理的思想形态。当下日本应该对“美国知识”重新整理,斟酌取舍——取,很重要;舍,也不简单。

若干感想

必须指出的是,上文主体内容是《美国精神与日本文明》的摘译,当然有所编排,尽可能将该书的精华呈现出来。下面,对该书略加评议。

其一,思想的接受和解读方式。敏锐的读者或许已经注意到,近代日本知识人在接触爱默生、梭罗、惠特曼等“美国精神”时甚感亲近。其缘由在于美国早期三大文豪身上的东方元素,具体说来主要是印度佛教和中国思想的影响,而这是日本近代知识人熟悉的思想资源。比如,中村正直以儒家思想解读爱默生,内村鉴三以日莲上人的佛教思想亲近惠特曼等,那么,可以追问的是,在日本的东方思想与“美国精神”中的东方思想有何异同?以儒家思想解读爱默生,以日莲思想亲近惠特曼,对理解爱默生、惠特曼会带来怎样的后果?更进一步,中村正直和内村鉴三都是基督徒,他们的这个身份对于理解和接纳“美国精神”有着怎样的帮助?这些问题本书基本上没有涉及,却是值得深入探究的。

其二,思想的实际影响究竟如何。作者在本书开头即表示,不谈爱默生,无从理解日本近代思想,无疑是强调爱默生在近代日本思想史上具有重大的影响力。然而,书中多次提及明治维新后天皇中心思想、帝国主义思想对“美国精神”的绞杀和弹压,也就是说,爱默生、梭罗、惠特曼的自由、民主、平等理念在日本社会究竟有多大的渗透力和感染力,无疑需要通过对近代日本思想史、文学史的通盘了解,才能有比较确切的把握。再则,如东京大学教授龟井俊杰在“解说”中所指出的,日美两国的相互认识是极其不对称的,亦即,日本人是用放大镜看美国,而美国正好相反,是用缩微镜看日本。这种认知结构所显示的日本对美国的“单相思”,是否也在无形中放大了“美国精神”在近代日本的影响?再进一步说,日美关系在表面上的平等和内在结构上的不平等,对思想、文化的交涉意味着什么,是亟需深入研讨的课题。

其三,作者的立场。这可以分两个层面来谈,一是美国早期三大文豪对作者的影响。这在终章体现得最为明显。比如,作者认为,美、苏的“防卫”都是以对方为假想敌,两国的太空竞赛造成了大气污染,而这是对大自然的亵渎,对上帝的挑战,显示了人类的傲慢,可能导致人类自身的毁灭。对于美国的“挑战者号”航天飞机灾难(1986年1月28日)和苏联的切尔诺贝利核事故(1986年4月28日),作者主张这两起事件都发生于28日是很不可思议的——28日是太阴月的最后一日,而这一日是不吉利的,“近代科学破坏了大自然的美丽与和谐,可能因此遭到了上帝的审判”。显而易见,作者大概深受梭罗等人自然观的影响,所以对美苏争霸作出了耐人寻味的解读。而这同时涉及第二个层面,即日美关系紧张时期作者对美国的看法。作者认为,随着日美发生经济摩擦,战后坚如磐石的日美关系相互信任的基础发生动摇,甚至推测日本大企业持续进入美国,可能遭到美方的制裁和反击——美国当局会出台“锁国令”冻结日本在美的资产。如此悲观而惊心动魄的前景预测,对作者的美国认识不可能不产生某种影响。这也是在阅读本书时可以关注和思考的一个问题。

虽然在此提出了一些疑问,但本书的价值和贡献是无可否认的。对此话题感兴趣的读者不妨找来原著一读,进而顺藤摸瓜,或有更多启迪和发现。